杨果 人文中心副教授

"不学诗,无以言。"时过境迁,孔子的这句话似乎不再具有那么强大的指导性。然而今人好谈"国学",标榜儒家,许多古老的《诗经》字句不经意间变成了公共话语。如何真正读懂"诗三百"而不是复制皮相,避免强行"鸡汤"而"雅"得那么俗,选择一个好的版本耐心研读十分重要。本书虽为一卷,实际却是朱熹《诗集传》和方玉润《诗经原始》两部名作的合二为一。朱熹的集传立意大胆,方法科学,新见迭出;方玉润的评析尊重原文,探本求源,切合"阅读的德性";今人朱杰人的导读言简意赅,点到即止,不作夺主之论。三者的完美契合加上疏朗有致的文字排版,使这本书成为本科生同学走进《诗经》世界的首选。

《诗经》

(宋)朱熹集传 索书号:I222.2/10

推荐语:本书实为宋•朱熹《诗集传》与方玉润《诗经原始》的合二为一,可谓本色当行,原汁原味。在一个百家争说"国学"的时代,有此一卷在手,便无异于守住了一盏明灯。

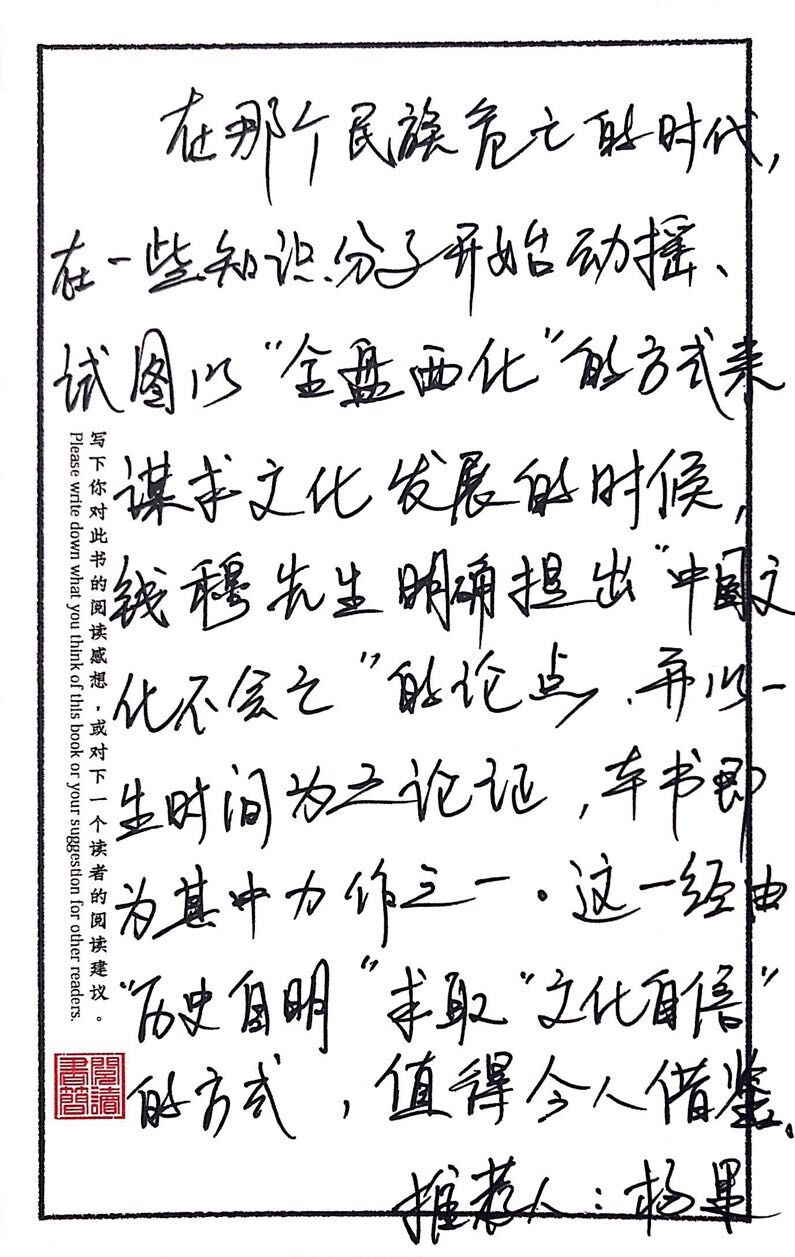

今天,"文化自信"已由高层的倡导变成民众的共识。但落实"文化自信",首先应当做到"文化自知"。中国文化的精神是什么?它与外国文化相比有哪些不同?中国凭借什么在世界民族之林站稳脚跟并为世界文化的发展作出贡献?这些问题的答案可以说是"文化自信"得以确立的知识基础。在民族危亡的时代,在一些知识分子开始动摇、试图以"全盘西化"的方式谋求文化发展的时代,钱穆旗帜鲜明地提出"中国文化不会亡"的论点,并以一生的时间为之著书论证,《国史大纲》就是其中力作之一。将"文化自信"建立在"历史自明"的基础上,我们的自信就不再只是一腔热血、满腹情怀,而是拥有了坚实的土壤。

《国史大纲》

钱穆著 索书号:K20/6:1.v2

推荐语:在那个民族危亡的时代,在一些知识分子开始动摇、试图以"全盘西化"的方式来谋求文化发展的时代,钱穆先生明确提出"中国文化不会亡"的论点,并以一生时间为之论证,本书即为其中力作之一。这一经由"历史自明"求取"文化自信"的方式,值得今人借鉴。(本馆)

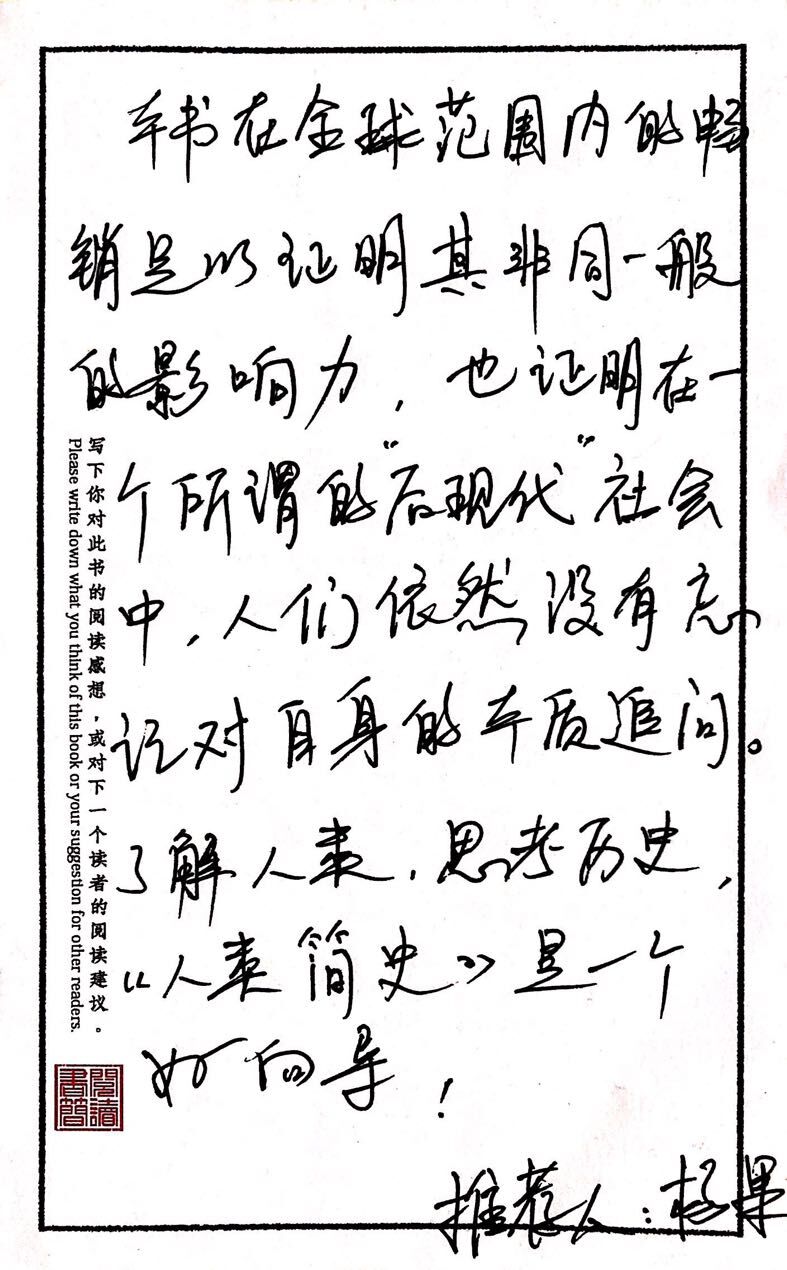

一部学术著作成为让全世界疯狂的畅销书,《人类简史》创造了一个不小的奇迹。全书从几百万年前的"人"一直写到21世纪高科技造就的"上帝"般的人,每次翻译出版时,作者还顺便为译入国读者"量身定做"搞修订,"人类史"之说名副其实。而十多万年的历史发展竟被写进区区500页篇幅里,"简"得也是毫不含糊。扣住"认知革命""农业革命"和"科技革命"三大线索,作者不仅完成了在一个较短的篇幅内清晰、准确阐述全人类发展的"不可能的任务",而且以其思考的"历史正义""全球帝国""科技伦理"等大问题吸引了所有的"智人"。当然,使全世界读者为之倾倒的,还有叙述时那种"刻骨铭心的生动"(贾雷德•戴蒙德语)。了解人类,思考历史,这本书一定是个好向导。

《人类简史:从动物到上帝》

(以色列)尤瓦尔•赫拉利著 索书号:K02/22 SUST0000190666

推荐语:本书在全球范围内的畅销足以证明其非同一般的影响力,也证明在一个所谓的"后现代"社会中,人们依然没有忘记对自身的本质追问。了解人类,思考历史,《人类简史》是一个好向导。

在一个较短的时间内把握中国哲学的要义有没有可能?当冯友兰1947年登上宾夕法尼亚大学讲台讲授中国哲学时,西方学人头脑中的这个疑问彻底消失了。1948年,课程的英文讲稿出版,从此成为世界上许多大学里中国哲学的通用教材。讲稿的中译本,即是这本《中国哲学简史》。由于赴美讲学之前,冯友兰的《中国哲学史》和《贞元六书》早已流传,他独具特色的哲学体系已经建立,因此这本书并非浮光掠影地随便说说,而是在一个较小的篇幅内熔铸了其哲学思想的精华。又由于此书本是为西方读者而写,表述上的通俗易懂也使其阅读难度降低不少。这本"内行不觉无味,外行不觉难懂"(宗璞语)的小书,是中国哲学入门的好选择。

《中国哲学简史》

冯友兰著 索书号:B2/12

推荐语:当代阅读的特点之一,是追求以最短的时间吸收最多的知识。这一点对一位中国哲学史的讲述者来说,无异于一个"不可能的任务",但冯友兰先生做到了。这本深入浅出的小书,也因此成为了世界知名大学的通用教材。

今天,在谈到科技革命的时候,无论科学家还是人文学者都会不经意间抛出一个词——"范式"(paradigm)。这一科学哲学领域关键词的"生身之父",便是托马斯•库恩。本书中,库恩籍此提出的"范式转换"概念不仅直接引发了科学哲学界的一场认知革命,而且,其影响力所及早已溢出科学史范围,对社会学、文化学、文学艺术及政治学等人文学科的研究同样产生了深刻影响。打破视科学发展为线性进步的常见,揭示科学前进的"革命"动力,标举以"同行承认"为基础的"科学共同体",使库恩成为了"二战后具有影响力的一位以英文写作的哲学家"(理查德•罗蒂语),也使这本书成为了中外大学生的必读著作。

《科学革命的结构》

(美)托马斯•库恩著 索书号:N02/43:2.v2

推荐语:即使不了解科学史,很多人也知道"范式"一词;哪怕不懂科学哲学,不少人也会使用"不可通约性"。以这两大核心概念为中心,库恩在本书中讲述了一个与众不同的历史哲学故事。

不能因为要"透过现象看本质",便在找到"本质"后把"现象"给扔了,甚至连"现象"都不要就直奔"本质"——这是钱锺书做学问时极为坚持的一点。为此,谈文学,他虽然追寻天下文章共同的"诗心""文心",最看重的却是"具体的文艺鉴赏与评判";做研究,虽然每每为"异中之同"的发现兴奋不已,但一定会继续寻索"同中之异",不满足于为某个"规律"草草作结,从而为学界奉献了独特的"同异关系辩证法"(陈跃红教授语)。这份坚持对文学和跨学科研究具有重要的方法论意义,对理工科的研究应当也是有其启示的。一本小书,七篇论文,正是探索钱锺书学术的最佳入口。

《七缀集》

钱锺书著 索书号:I106/30

推荐语:钱锺书先生留给后人的学术著作多为文言体的读书笔记,其中大部分甚至是未加整理的手稿。在这种情况下,这本又七篇完整论文构成的白话文集便显得十分珍贵。阅读时除了体会钱先生的学术主张之外,对其独特的跨界以"求打通"的方法论思想尤需注意。

一个好的散文家需要经过哪些写作上的历练?这个问题显然没有标准答案。但是,假如你写过戏剧,作过小说,搞过翻译——不仅译文学作品也译理论著作,还发表过论文,那么,你的散文一定会写得与众不同。《我们仨》就是这样一本"另类"的回忆录。戏剧的场景,小说的构思,诗歌的情怀,再配上翻译的凝炼、论文的节制,当所有这些在作者不动声色的叙述中熔为一炉时,它所造就的心理冲击绝非"感人"二字可以道尽。相反,只有将那一望而生的"感动"首先封印,让文字缓缓流进心底,激活自己的阅读与生活记忆,才会明白本书的真正价值,也才有可能读懂杨绛——一位世人公认却知音寥寥的"才女"。

《我们仨》

杨绛著 索书号:I267/131:5.v2

推荐语:读杨绛的书,最容易生发一种感动。然而,打开杨先生著作的正确方式,我以为首先恰恰是要暂时封印这一望而生的"感动"。让文字缓缓流进心底,激活自己的人生记忆,才能读懂这本"另类"的回忆录。

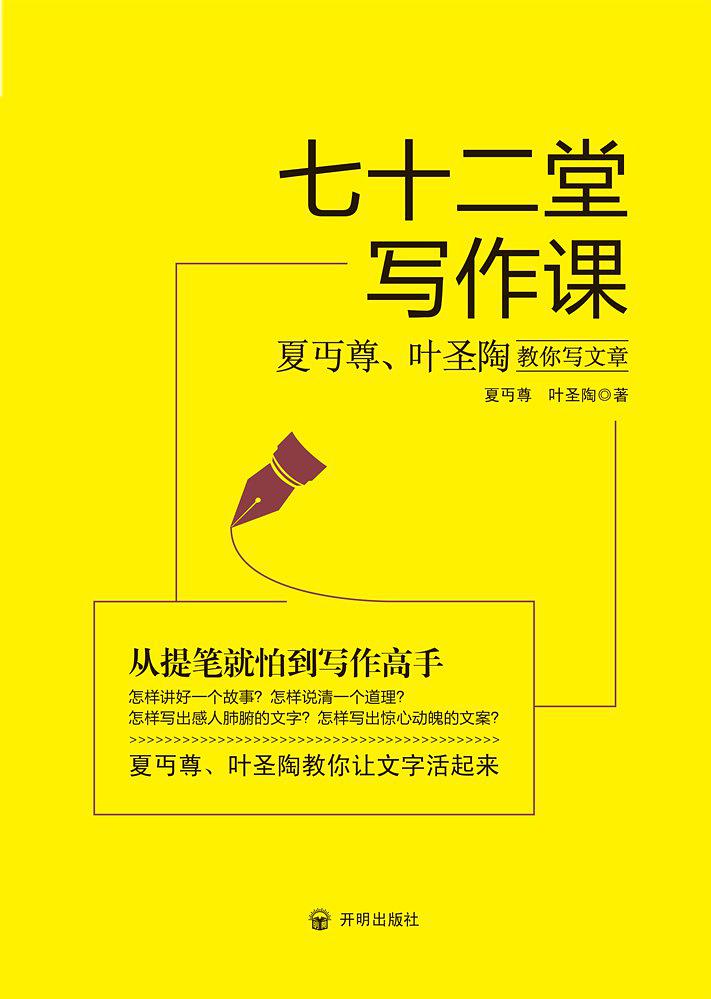

无需隐瞒:本书是夏丐尊、叶圣陶两位先生为当年的初中生编写的教材。大学生何以要来读这本为初中生写的书?首先,当年初中生中的佼佼者语文水平不见得比今天的大学生差多少。其次,大学生在写作中经常出现的问题,诸如文体不分、无论写什么都是一个模式去对付,想写的东西很多但不会组织、导致内容和逻辑混乱,对写作的礼仪等一些基本常识并不清楚或重视、一味追求思想的高深和技巧的翻新等等,在本书中都有专门讲解。再次,两位作者都是学识渊博的教育家,在大、中、小学都有过教学和管理经验,这本书实际上是其系统教育思想的一个结晶,本就不只适用于初中阶段。放下无谓的"面子",认真读,收获一定如期而至。

《七十二堂写作课:夏丐尊、叶圣陶教你写文章》

夏丐尊、叶圣陶著 索书号:G634.303/2

推荐语:夏丐尊、叶圣陶两位著名教育家联手,就写作的诸问题作出细心、系统的讲解,为语文学界贡献了这本独具特色的经典著述。无论当初为谁而写,大手笔的小文章总不会令人失望。